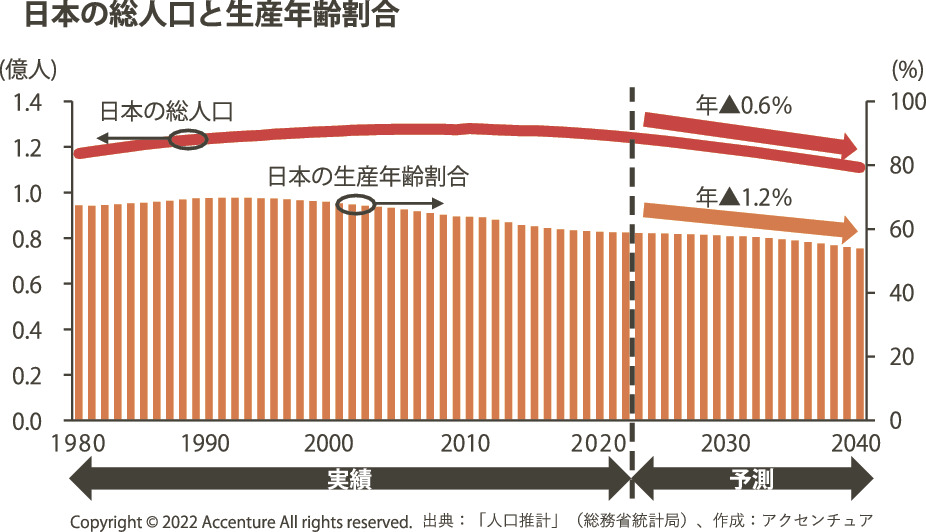

◇ビジネスコンサルティング本部ストラテジーグループプリンシパル・ディレクター・清水健 前回はメタバースが建設業にもたらすインパクトについて論じた。仮想世界でコンピューターを用いたシミュレーションが、勘と経験という建設業の競争優位を一変させる可能性があり、BIM/CIMの正しい利活用がその対策になりうる。そこで今回は、そもそも正しいBIM/CIMの利活用とは何かについて解説したい。 今の建設業が抱えている経営課題はさまざま存在するが、最たる例の一つに労働力の確保がある。ゼネコン各社が抱える監督だけでなく、その下請各社が抱える労働者も、特に若手を中心に採用が徐々に難しくなってきている。 □労働人口減少が世界的問題に 人頼みの仕事は機能せず□ ゼネコン各社も手をこまねいているわけではなく、3Kな建設業のイメージを払拭すべく、労働環境の改善や建設業ならではのやりがいのアピールなど、ありとあらゆる取り組みを進めており、一定の成果を上げていそうだ。 ただ2017年の総務省統計局による日本の将来推計人口のデータを見ると、日本の人口は40年にかけて年率0・6%で減少に転じている。出生率の低さが影響して生産年齢人口(15~64歳)はそれより早く年率1・2%で減少し、40年断面では20年の8割になる。建設業以外でも空前の人手不足だが、人手不足が解消される見通しは立っておらず、欧米でも状況は変わらない。 □環境改善も相対的な魅力度で差、生産システムの再構築が鍵に□ ここで採用される側の若者の気持ちになって考えてみたい。空調が効いた快適な環境でパソコンに向かう仕事や工場の中で作業する仕事と、現場で汗水流しながら働く仕事のどちらを選ぶだろうか。建設業に志がある若者を除けば、前者を選ぶ可能性の方が高い。建設業の下請複数社にヒアリングしたところ、ここ5年くらいで募集に応じてくれる若手が激減したという声も聞かれる。 これまでの建設業に比べてホワイトな環境であることをアピールしたところで、他産業も同じように若者の確保に苦労して労働環境を改善していくため、相対的なポジションが変わることは考えにくい。生産年齢人口が減少していく中で建設業は人手不足の影響を最も受ける産業の一つである。 こうした状況ですべきことは、〈1〉若者に来てもらうための労働環境づくり〈2〉省人化-の二つである。 まず〈1〉について目指すべき労働環境の水準は、現場仕事であれば製造業より、監督仕事であればサービス業よりも魅力的な労働環境である。そのための取り組みの一つとして、仕事に必要な知識を暗黙知に頼るのではなく、形式知化すること。製造業では現場の各人がやるべき仕事はこと細かく規定されており、現場の技術者や監督が入れ替わっても問題が生じにくいが、建設業では同じようにいかないだろう。 日本以上に優秀な技術者や技能者不足に悩む海外の建設業や製造業では、現場の職人や監督の腕だけに頼らない品質保証の仕組みとして、こと細かな手順の規定が当然になっている。 □デジタル・ロボットを前面に、人が補佐するモノづくりへ□ 次に〈2〉の省人化についてだが、ここでも製造業と建設業のロボット化の違いを考えてみたい。製造業では量産のために作業が標準化されているが、建設業では一品モノづくりが前提で作業は属人化している。そのため、製造業のロボットでは単一作業でよいが、建設業ではあらゆる作業に対応できるヒューマノイドが必要となり、建設業ではロボット化は難しいという結論になってしまう。 同じような失敗は既に航空機産業で起きている。米国のボーイング社は航空機(777)の胴体の組み立て工程の自動化を目指し、ドイツのクーカ社と複数年にわたり共同開発を行ったが結局日の目を見ることはなかった。 この失敗の最大の要因の一つは、人間が担っている工程をそのままロボットに置換しようとしたことにある。人間が得意な微調整はロボットには難しく、他方でロボットは人間よりも正確に早く重いものを組み立てることができる。この差を無視してロボット化しようとした結果うまくいかなかったのである。 建設業が真に取り組むべきは、ロボットやデジタルが活用しやすいよう作業手順を標準化しながら、どのように顧客が望む一品モノを作るかを考えることである。今の時代の建設業には職人の知見に頼った“モノづくり”の世界から新たな“生産システム”への移行が求められており、その中核を担うのがBIM/CIMだ。蒸気から電気への動力源の変化がフォード生産方式(大量生産)を可能にしたように、デジタルとロボットが個別受注生産と大量生産の両立を可能とする。 次回(8月31日付掲載予定)は他業界と建設業の差についてより具体的に論じたい。 (しみず・けん)2017年にアクセンチュア入社。建設業だけでなく、造船、航空・宇宙製造業など、一品モノづくりを中心に戦略からオペレーション構築まで多岐にわたる支援実績を有する。