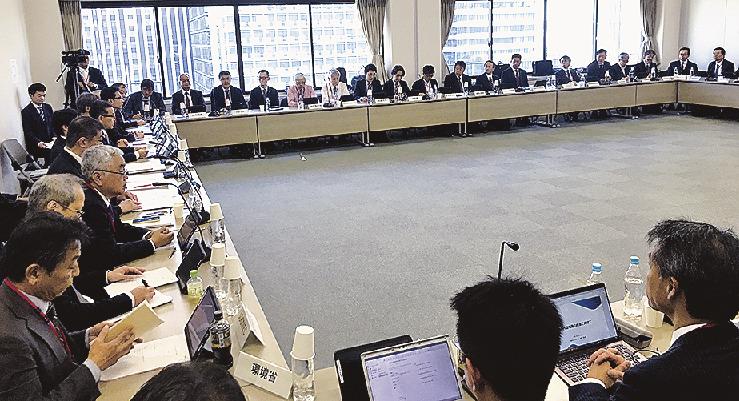

資源エネルギー庁は14日、次世代型地熱技術の開発や社会実装を進める官民協議会の初会合を東京都内で開いた=写真。地下深くの超臨界地熱の利用技術などを2030年代早期に実用化できるよう、研究開発や実証に関する計画、目標を定めたロードマップを10月ころにまとめる。協議会はエネルギー関係の企業やメーカー、金融機関、政府機関などで構成。大手・準大手ゼネコンも参加している。

次世代型地熱推進官民協議会が会合を開いた。座長は藤光康宏九州大学大学院教授が務める。技術開発の課題や開発の要素を特定した上で、開発や実証のスケジュール、具体的な目標、計画を定める。導入のイメージもまとめる。ゼネコンからは大林組と鹿島、熊谷組、大成建設、西松建設の5社がメンバーになっている。

地熱は発電電力量に占める22年度の割合が0・3%にとどまる。40年度までのエネルギー政策をまとめた政府の第7次エネルギー基本計画は、40年度の地熱発電の電力量見通しを約4倍の1~2%程度と定めている。

超臨界地熱は、地下の高温・高圧な熱水を活用する。政府は、自然公園などのエリアでの従来型地熱の開発を進めるとともに、複数の次世代型地熱技術の実証を促す体制を整えることにしている。次世代型地熱は、貯留層を人工的に造成したり、地熱層を掘削し、流体を循環させたりする領域がある。マグマ上部の熱水利用、高温岩体の貯留層造成・熱回収もある。

協議会の初会合で、竹内真二経済産業大臣政務官は「地熱は、純国産のエネルギー、脱炭素電源としても大変重要。(世界でも)社会実装の事業が進む。日本の技術力を生かし、市場をけん引すべきだ」と技術開発や社会実装の推進に協力を求めた。