東京都内から出た大量のコンクリートガラ(コンガラ)の問題を巡り解体工事や処理現場から悲痛な声が上がる中、都は需給バランスを正常化させようと対応へ動き出している。需要のある東京周辺エリアでの広域処理や、再生利用した再生骨材コンクリートの活用推進などを視野に検討を進める。

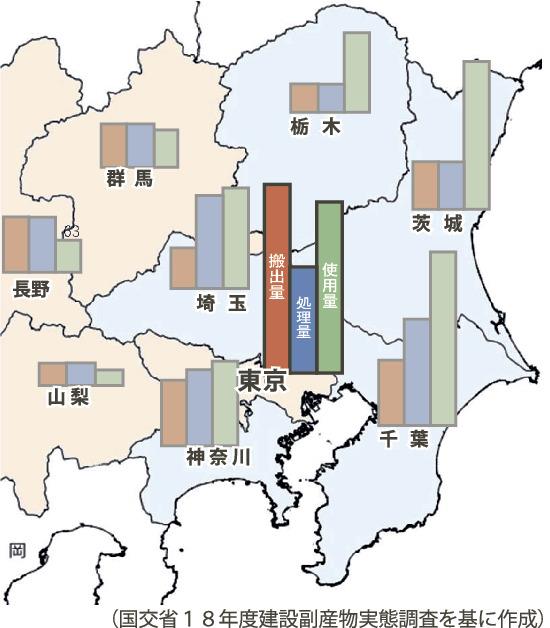

国土交通省の建設副産物実態調査(2018年度)によると、関東地域の中で東京は唯一、解体現場などからのコンガラ搬出量が再生砕石の使用量を上回る。搬出量は年間373万トンに対し、再生砕石の使用量は同338万トンにとどまる。関東地域で東京都だけ再生砕石として使用されず、コンガラが余っている。

都は10年前からコンガラの増大を問題視していた。再利用方法として再生砕石に着目。17年度に一定基準を満たした再生砕石を都が審査・認証する制度を創設した。23年度には再生砕石を原料の一部に使う再生骨材コンクリートの工事事例集をまとめるなど、コンガラ由来材料の利用拡大を促してきた。

再生骨材コンクリートは再生利用方法の一つ。東京五輪の会場となったオリンピックアクアティクスセンター(江東区)や有明アリーナ(同)にも活用された。だが主要な建材として活用が進んでいないのが実態だ。

主因は再生骨材コンクリートを実質的に出荷しているJIS認定工場が都内に3カ所しかないこと。「工場を新設するにも都内には工場を設置できる敷地もない」(都の担当者)ため、再生骨材コンクリートを供給する体制が整わない。

都は再生材の広域利用に向けて、最新の建設副産物実態調査の結果を分析し、対策を探る考えだ。「現状を解決するには広域的な仕組みが必要」(同)。近隣県でのコンガラやコンガラ由来の再生砕石に関する需給情報を関東地域で共有し、円滑な調達と広域利用につなげる。

再生骨材コンクリートの活用が低調な民間事業者への働き掛けも行う。コンガラを搬出している現場は「建築工事8割・土木工事2割」だが、再生砕石の使用割合は「建築工事2割・土木工事8割」と逆転している。24年6月に開かれた都議会の第2回定例会で、谷崎馨一技監は「今後は民間工事の発注者に再生骨材コンクリート利用拡大の可能性などについてヒアリングし、利用促進に向けた課題の把握と整理を行う」との考えを示した。

現在ほぼ全量のコンガラが再生砕石となって公共工事の路盤工事に活用されている。公共工事だけでは大量の再生砕石を処理しきれないため、都では民間利用の拡大に期待をかける。「民間活用を促すためには何が必要なのか、手探りで仕組みを考えていく」(都の担当者)。