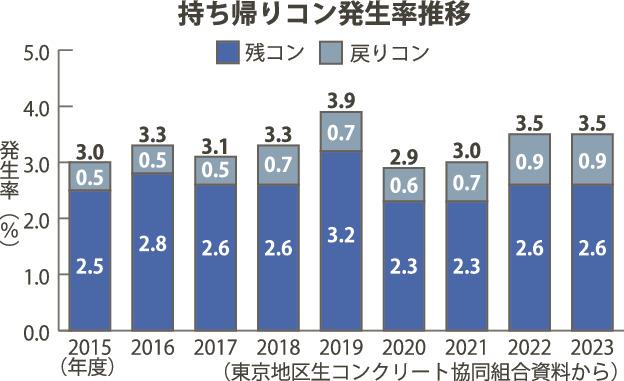

東京地区の生コン業者が、残コン・戻りコンの処理に苦慮している。東京地区生コンクリート協同組合(森秀樹理事長)によると、ここ10年の発生率は年間出荷量の3~3・5%で推移。2014年度に戻りコンを有償化し、23年度からは残コンについても有償化したが発生状況は変わらず、25年度に取り消し料金を3倍以上に引き上げた。関係者は「本年度の状況次第では今後、発注した元請の建設会社に処理を依頼することもある」という。

同協組によると、都内の工事現場は規模が大きい割にヤードを確保しにくく、ミキサー車の待機場所も少ない。その結果、規定時間の90分以内に現場に納品できず生コンが戻ってくるケースも相当量発生しているという。管理が難しい軽量や高強度など特殊コンクリートの発注も多く、残コン・戻りコンが増える傾向にある。ゼネコンが使用する低炭素コンクリートも精度の高い管理が求められ、夏場のスランプ保持は60分が限界という。

残コン・戻りコンが一向に減らない中、首都圏にある産業廃棄物処理施設の能力は限界を迎えつつある。このため廃棄物処理業者は生コン各社に対し、処理量を前年度実績の8割程度に制限する事例も有るという。また処理費用も上がっており、生コン各社の経営を圧迫している。

こうした状況を受け同協組は残コン・戻りコンの発生を抑えるため、23年度には持ち帰りコンすべてを有償化した。抑止力をさらに高めるため、1立方メートル当たり1万円だった取り消し料を1日出荷分から3万5000円に引き上げた。

残コン・戻りコンを減らす鍵となるのが「グリーン骨材(回収骨材)」の活用。回収骨材は14年のJIS改正で使用可能となったが、実績は伸びていない。現在、全国生コンクリート工業組合・協同組合連合会(全生連、斎藤昇一会長)は、より容易にグリーン骨材を使えるようにするため、JISの追補という形で改正作業を進めている。全生連の関係者は「骨材が生コンの品質を左右するので産地の明確化は重要。その点、自社で仕入れた骨材を再利用しているグリーン骨材は品質が確かだ」と強調する。

多くの生コン関係者は、解体現場から発生するコンクリート殻を原料とする「再生骨材」の使用に難色を示す。殻に含まれる骨材の産地が分からず、品質保証できないのが要因だ。

今の技術では鉄くずなどが含まれた骨材しか取り出せず、プラントを傷めてしまうのも問題という。いずれ資源が枯渇することを見据え、再生骨材も使わなければならない。だが、そのためには異物が混入していない純粋な骨材だけを回収する技術の確立が不可欠との声もある。

同協組は25年度を残コン・戻りコン削減の最終期限と位置付ける。半年後の傾向を分析し、発注者(建設会社)による処理など新しいステップに向けた検討に入る考え。同協組の関係者は「東京都に対して新しい埋め立て地の用意などを、デベロッパーやゼネコンからも働き掛ける流れができないと打開策が生まれない」と指摘する。発注側も共通の危機感を持ち、発生量を抑える機運の高まりが求められている。